葛西用水路の歴史

葛西用水路は、江戸時代の1660年(万治3年)に江戸幕府が天領開発の一環として関東郡代の伊奈忠克に命じて開発させた灌漑用水路です。この地域では1590年(天正18年)、豊臣秀吉の命で徳川家康が関東に移封された後、家康による新田開発と治水事業が進められました。1593年(文禄2年)に関東代官頭に任命された伊奈忠次が利根川東遷事業に着手し、その後、忠治、忠克の3代にわたり事業が引き継がれ、利根川の旧流路を一部活用しながら葛西用水路が整備されました。

1719年(享保4年)には利根川の増補が開削され、下流地域への用水供給が強化されました。この結果、葛西用水は「10か領、300村、領石高13万3千石の大用水」として大いに発展し、周辺の低湿地帯を水田化する大規模な灌漑システムが完成しました。現在では見沼代用水(埼玉県)や明治用水(愛知県)と並ぶ日本三大農業用水の一つとされ、農業用水としての役割に加え、水辺環境の保全など多面的な機能を果たし、地域に欠かせない重要な存在となっています。

年表

| 1590年 | (天正18年) | 徳川家康、秀吉の命により駿府から関東に国替え(江戸城に入る) |

| 1593年 | (文禄2年) | 伊奈忠次、家康から関東郡代に任命され、利根川の瀬替工事に着手する |

| 1614年 | (慶長19年) | 荒川の瓦曽根に堰を造り瓦曽根溜井を設け、八条用水と四ヶ村用水を取水 |

| 1630年 | (寛永7年) | 荒川の瀬替えにより瓦曽根堰が枯渇、その水源を庄内領中島の利根川にもとめ、古利根川に入れ、松伏溜井、逆川を設けて導水する |

| 1631年 | (寛永8年) | 瓦曽根溜井から亀有溜井に用水を送る葛西堀が引かれる |

| 1654年 | (承応3年) | 伊奈忠克、赤堀川を広げ、利根川を銚子から鹿島灘に流す(東遷完成) |

| 1660年 | (万治3年) | 伊奈忠克が、利根川の本川俣に圦樋を設け幸手領用水を開く、川口に堰を設け、北側用水を引き、上高野には琵琶溜井を設け中郷と南側の用水を引き、余水は古利根川へ落とす(葛西用水路の原形の完成) |

| 1719年 | (享保4年) | 幸手領用水の加用水として利根川の上流上川俣に新圦樋が造られるとともに、川口溜井及び琵琶溜井に用水を送り、下郷各領の用水不足を補った。以来この用水を「葛西用水」と呼ぶ |

伊奈忠次・忠治・忠克について

伊奈忠次(1550年~1610年)

忠次は江戸周辺の天領の代官頭として治水事業や用排水路の整備に治績を残しました。利根川筋では会の川を1594(文禄3)年に締め切り利根川を統合して埼玉県平野東方へ移し、最終的には利根川を銚子へ導く利根川東遷事業に着手しました。

伊奈忠治(1592年~1653年)

父忠次の仕事を継承し、利根川の改修や荒川の瀬替え事業などを行ない、洪水を防ぎ灌漑治水を促進した功績は大きい。また、1612(慶長17)年以降、武蔵国葛飾郡二郷半領、同国足立郡淵江領などで新田開発の手形を発給し、開発を奨励している。

伊奈忠克(1617年~1665年)

伊奈忠治の長男で、1653(承応2)年父の跡をつぎ関東郡代となり、翌年水道奉行として玉川上水を完工させる。のち江戸湾に流入していた利根川を銚子口にかえ、1660(万治3)年には利根川の水を武蔵幸手領(埼玉県)にひく、かんがい用の幸手用水などをひらいた。(葛西用水路の原形の完成となる)

溜井について

葛西用水の新田開発では、安定した農業用水の確保が重要な課題でした。そのため、川をせき止めて水を溜める溜井(ためい)が整備されました。溜井は、周辺の低湿地帯を水田化するために用水を確保する施設として機能しました。葛西用水に関連する代表的な溜井として亀有溜井、瓦曽根溜井、松伏溜井、琵琶溜井、小合溜井などがあります。これらの溜井は旧河道の地形を活かし、上流からの排水を再利用しながら下流に用水を送るという、関東独特の反復利用型配水システムを支えています。

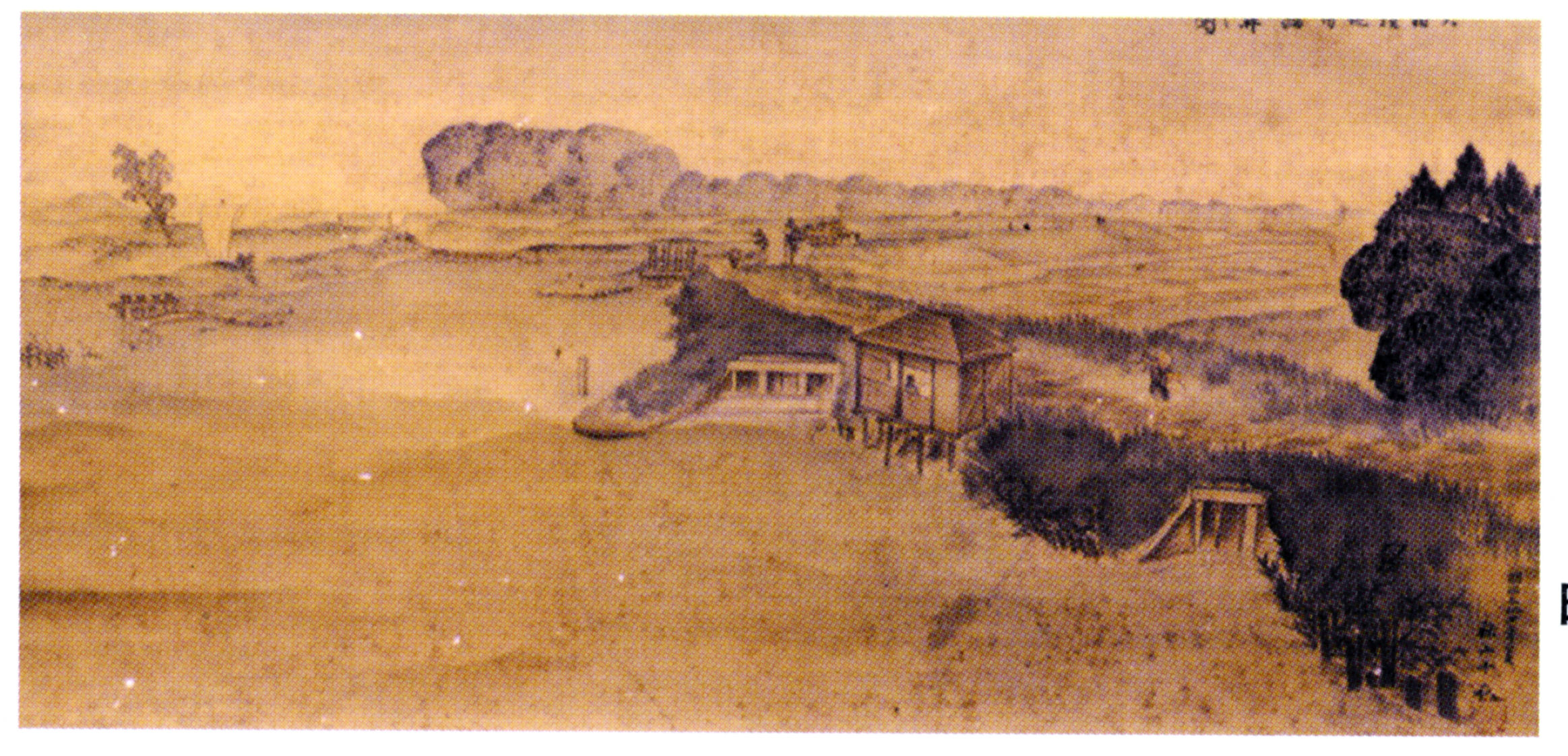

瓦曽根溜井図

明治34年 秋山千畝 画

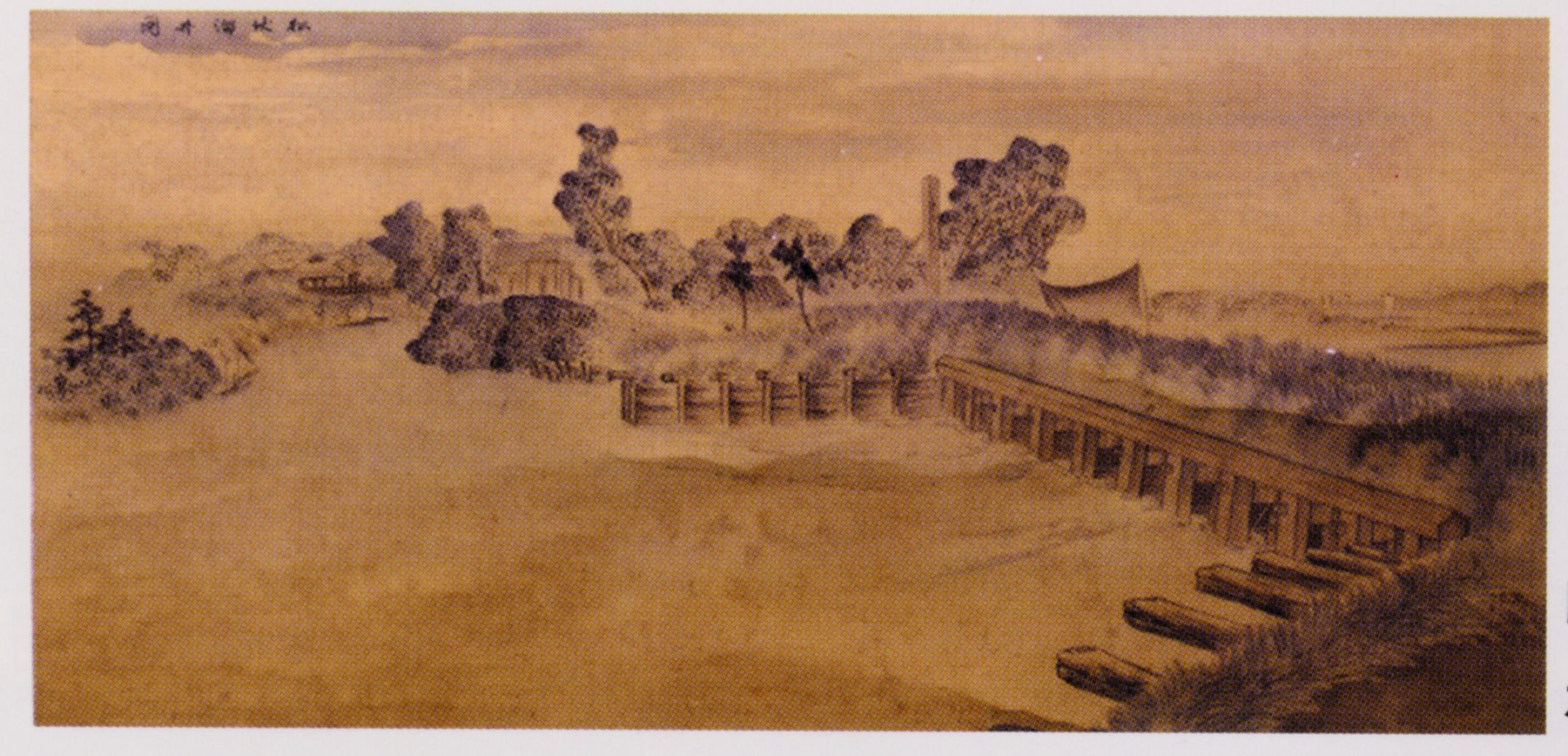

松伏溜井図

明治34年 秋山千畝 画

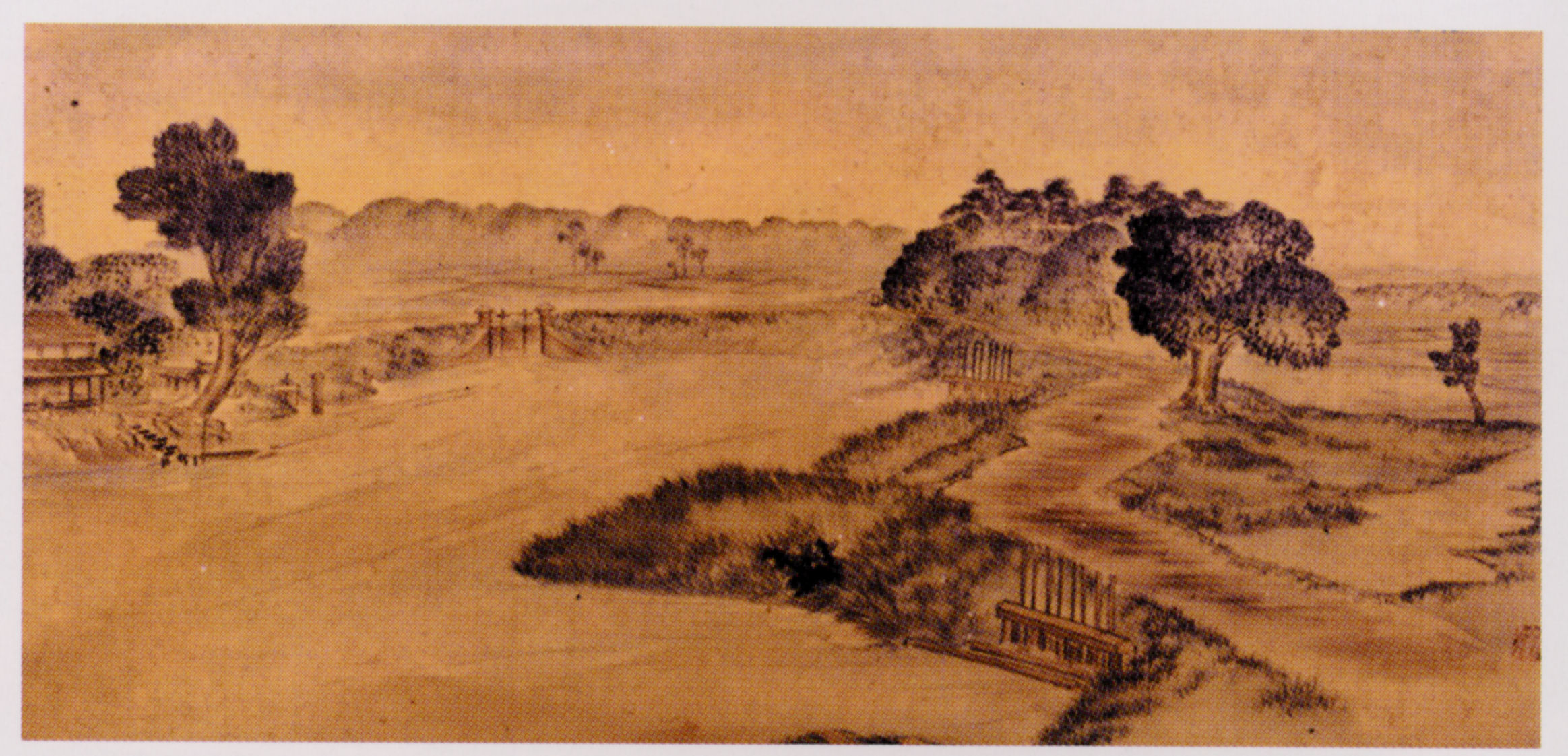

琵琶溜井図

明治34年 秋山千畝 画

葛西用水路の主な改修事業

県営かんがい排水事業 葛西地区

- 工期:昭和15年度~昭和41年度

- 工事概要:葛西用水路全線の水路及び分水工の改修工事

中川水系農業水利合理化事業(合理化1次)

- 工期:昭和43年度~昭和47年度

- 工事概要:利根川栗橋地先の利根川(川妻樋管)から不安定な取水していた権現堂川用水路の水源を、利根導水路事業で取水が安定した葛西用水路に転換するため、葛西用水路と北側用水路を改修するとともに、チェックゲートの新設と分水工の統廃合を行い、結果として生み出された余剰水を都市用水に転用しました。

県営農業用水合理化対策事業(合理化2次)権現堂地区

- 工期:昭和47年度~昭和61年度

- 工事概要:権現堂川用水路を三面舗装水路に改修するとともに、幹線用水路沿いに揚水機場を設置して、パイプラインで末端各筆まで配水し、更には未整備区域にはほ場整備を行うことで農業用水の合理化を図り、この結果生じる余剰水を都市用水に転用しました。

県営農業用水合理化対策事業(合理化2次)幸手領地区

- 工期:昭和48年度~昭和62年度

- 工事概要:中郷用水路及び南側用水路を三面舗装水路に改修するとともに、幹線用水路沿いに揚水機場を設置して、パイプラインで末端各筆まで配水し、更には未整備区域にはほ場整備を行うことで農業用水の合理化を図り、この結果生じる余剰水を都市用水に転用しました。

県営地盤沈下対策事業 葛西下流地区

- 工期:昭和55年度~平成9年度

- 工事概要:古利根堰及び逆川等の改修工事

国営利根中央土地改良事業

- 工期:平成4年度~平成15年度

- 工事概要:都市化の進展が著しい埼玉県東部から群馬県南部においては、農地転用や、農業水利施設の老朽化、地盤沈下、河床低下などにより、用水の取水や適正な配水が困難な状況となっていました。

このため、水源の変更を伴う農業用水の再編成を行うとともに、農業水利施設を整備し、農業用水の合理的利用、水利施設の管理形態の適正化を図り、結果として生み出された余剰水を都市用水に転用しました。

この事業は、国、水資源機構、県による共同事業として行われ、埼玉県側では、葛西用水路をはじめとする用水路改修176.1km、揚水機場改修3箇所、更に、末端水路整備が行われました。

県営地盤沈下対策事業 権現堂地区(1期~3期)

- 工期:平成16年度~令和8年度(予定)

- 権現堂川用水路

二郷半領用水路について

二郷半領用水路は寛永年間に開削された用水路で、明治後期江戸川より自然取水していました。その後大正末期に現在地に樋管を設け江戸川から自然取水していましたが、昭和14年頃から江戸川の河床低下により渇水時は取水が困難となったため、昭和21年から26年にかけて県営かんがい排水事業により中川に渇水時用の機場を設けました。

しかし、中川の機場も老朽化が著しく取水に支障を来してきたため、昭和42年に県営事業により、江戸川の取水口の改修と揚水機4台を新設しました。

しかし、その後も河床低下は続き、水位低下により不足する水量は中川の機場を暫定的に使用して補ってきました。

二郷半領揚水機場と新田揚水機場は、江戸川の河床低下の影響で、安定的な取水が困難なこと、築造後20年以上経過して老朽化していることから、平成4年度から始まった国営利根中央事業により、これらの施設を廃止しました。そして、水源を新たに江戸川から利根大堰に求めました、用水は埼玉用水路、葛西用水路を経由して一旦大落古利根川に注水しています。

これを大落古利根川に新設した二郷半領揚水機場で取水し、二郷半領導水路により従来の用水路に配水することになりました。

疎水百選について

疏水は約40万㎞にも及び食料の安定的な供給の基盤であるとともに、国土・環境保全、保健休養、美しい景観の形成など様々な役割を持った国民共有の資産であり、農家を中心とする地域の共同作業によって守られてきたが、農村地域の過疎化、高齢化によりその保全管理が困難になってきています。

このため、農家のみならず地域住民や都市の人々も国民全体でその保全活動に取り組み次世代に継承していくことが必要であり、こうした観点から疏水を保全する国民的運動を進める一助とするため農水省が「疏水百選」を実施致しました。

応募総数499件の中から一次選定により候補地を284地区に絞りインターネット等による一般投票を実施した結果、平成18年1月27日に開催された選定委員会で疏水百選110地区を決定。本県からは、本土地改良区が管理する「葛西用水」の他に「見沼代用水」と「備前渠用水」の計3地区が選定されました。